近日,汉江师范学院化学与环境工程学院传来喜讯,学院代韬副教授在生物学领域取得重大研究突破,相关成果发表于生物学领域国际顶级期刊《Biological Reviews》。该期刊在中科院分区中属于Q1 TOP级别,影响因子高达11.0,在生物学研究领域具有极高的权威性和影响力。

三叶虫,作为节肢动物门中已灭绝的一纲,其形态多样性、起源、演化以及各类群间的亲缘关系,一直是学术界关注的基础前沿课题。这些研究成果对探索节肢动物及其相关蜕皮类群的起源、系统分类和谱系关系等关键科学问题意义重大,备受学界关注。从寒武纪早期至二叠纪末期,约2.75亿年的地层中,已发现超过2万种三叶虫物种。在漫长的地质历史时期,为适应不断变化的生态环境,三叶虫在形态大小、体节数量和身体结构等方面持续演变。其中,在体节发生和躯体分段的动态调节过程中,三叶虫如何发育出多样的躯体构型,成为了极具研究价值的重要科学问题。

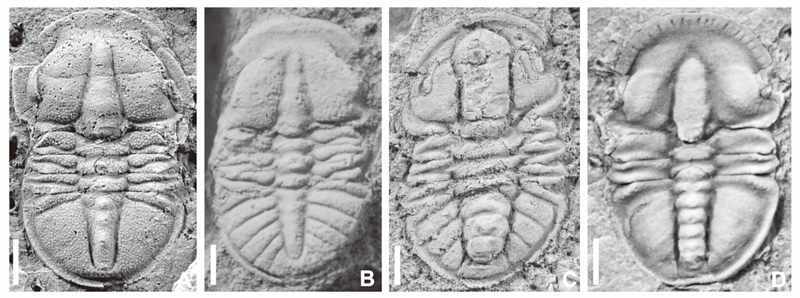

图1.古盘虫类三叶虫完整发育序列代表化石。

三叶虫是研究节肢动物变态发育的典型代表,尤其是寒武纪早期的三叶虫,具有形态分异度高、演化速率快、躯干分化显著以及身体分异明显等特征,能很好地反映节肢动物在发育及演化方面的特性与规律。古盘虫类三叶虫作为寒武纪早期三叶虫的典型代表,属于球接子目的一个亚目,是最早出现的三叶虫类群之一,仅存在于寒武系第三阶至第五阶(乌溜阶)。这一亚目包含50多个属,形态独特。

研究团队通过深入总结和比较发现,古盘虫的发育模式存在相似性。古盘虫类三叶虫作为“等尾型三叶虫”的典型代表,每个发育阶段都包含多个龄期,即同一分节期多龄期现象,并且体节发生和躯体分段是相互独立的过程。胸节从尾甲逐步分离到最终释放,需要多次蜕壳才能完成,这一过程体现了体节增长和胸节释放的相互独立性,是寒武纪等尾型三叶虫控制体节增长和躯体构型的经典案例。为致敬中国科学院南京地质古生物研究所彭善池研究员在三叶虫系统分类学和生物地层学研究方面的卓越贡献,研究团队将这种古盘虫类三叶虫特有的发育模式命名为“彭氏发育模式(Peng’s ontogenesis)” ,相关研究成果于2025年发表在《Biological Reviews》上,论文链接为:https://doi.org/10.1111/brv.13159 。

三叶虫体节增长的复杂性体现在体节发生和躯体分段的相互平衡与制约上。体节增加和释放的速率,无论是相同还是不同,都会影响体节的大小和数量。当二者速率平衡时,会形成类似“卢氏发育”中每个发育阶段和龄期一一对应的关系;而当速率不平衡时,就会出现如“彭氏发育”这样打破平衡的情况。古盘虫能严格控制胸节数量,这为研究其他等尾型甚至大尾型三叶虫(如镜眼虫、砑头虫、斜视虫和栉虫类等)的潜在发育策略提供了关键线索。这些三叶虫类群在性成熟期胸节数量都十分稳定,很可能在发育过程中,体节发生和躯体分段也受到了精准而严格的控制。不同三叶虫类群各自独特的发育模式和蜷曲机制,为研究节肢动物生长发育和体节演化提供了重要途径。

图2.古盘虫类三叶虫完整发育序列代表化石。古盘虫体节增长与蜷曲模式示意图。A,遵义盘虫蜷曲标本发育序列;B,分节期0期蜷曲模式;C,分节期1期蜷曲模式;D,分节期2期蜷曲模式;E,全节期蜷曲模式。

后续,研究团队计划继续收集更多与发育相关的样本和案例,建立各个类群特有的发育模式,并针对不同三叶虫类群体节数量、大小、形状以及关节铰合关系等进行全方位比较和分析。这将有助于深入揭示增节变态发育过程中影响体节数量及形态特征变化的发育机制,进一步探究三叶虫及其相关蜕皮类群在形态分化和多样性演化的根本原因。

该研究由汉江师范学院化学与环境工程学院作为第一单位完成,学院代韬副教授为论文第一作者,西北大学张兴亮教授为通讯作者。此次成果的发表,不仅展示了汉江师范学院在古生物学研究领域的实力,也为三叶虫及节肢动物演化研究贡献了重要力量。

【编辑:罗优优 初审:腊国庆 终审:梁仕新】