评“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”

杨鲜兰

湖北第二师范学院

摘要:“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”丛书,聚焦中华民族文化自信和汉水流域乡村文化振兴,综合展现汉水流域传统历史文化和经济社会发展模式,具有重要的学术价值和深远的现实意义。

关键词:汉水流域文明;研究文丛;乡村文化自信

作者简介:杨鲜兰(1965-),女,湖北麻城人,湖北第二师范学院党委书记,二级教授,博士生导师,主要从事马克思主义哲学与中国特色社会主义理论研究。

一

汉水文化是我国流域文化中具有典型意义的特殊文化范型,是国内外学术界特别关注的学术焦点。

早在1956年,赖家度撰写的《明代郧阳农民起义》就从土地兼并和流民生计问题论证了流民起义的原因。20世纪90年代以来,关于该领域的研究异彩纷呈。牛建强的《明代人口流动与社会变迁》对汉水上游的地理、物产和人口概况作了详细的介绍,总结流民在该地区的活动以及朝廷由暴力镇压到安抚的策略变化过程,指出其作为内陆型移民代表的典型意义。葛剑雄主编、曹树基著的《中国移民史》(第五卷)按府级政区对汉水下游的洪武大移民和中上游的荆襄流民运动的过程与人口作了初步估算,可以看作是对20世纪该领域研究的系统总结。这一时期关于明代汉水流域经济开发的研究也已起步,具有代表性的文章是吕卓民的《明代陕南地区农业经济的开发》、张国雄的《江汉平原垸田的特征及其在明清时期的发展演变》等。21世纪以来,跨学科研究方法被广泛运用到该领域的研究中。受年鉴学派影响,武汉大学的一批学者不再把移民、经济、社会看成独立的研究单元,而是以长时段、多学科相结合的方式进行综合研究。2000年,鲁西奇的《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案考察》出版,为区域历史地理创立了全新的研究范式。晏昌贵的《丹江口水库区域历史地理研究》将各个历史时期该地的政区、人口、聚落、经济研究结合起来,全面展示古代社会的生存状态。2007年,张建民的《明清长江流域山区资源开发与环境演变:以秦岭—大巴山区为中心》出版。潘世东的《汉水文化论纲》、刘清河的《汉水文化史》和柳长毅、匡裕从主编的《郧阳文化论纲》等著作则是从大文化史观的角度对汉水文化进行纵横梳理的务实探索。

此外,章开沅、张正明等主编的《湖北通史·晚清卷》,张正明著的《楚史》,蔡靖泉著的《楚文学史》,张正明、刘玉堂撰的《荆楚文化志》,潘世东、饶咬成、聂在垠主编的《汉水文化研究论文集(2)》,杨郧生编著的《汉水流域民俗文化》,李学勤、徐吉军主编的《长江文化史》,黄元英著的《商洛民俗文化述论》,左鹏著的《汉水》,鲁西奇著的《城墙内外:古代汉水流域城市的形态与空间结构》,陈良学著的《明清川陕大移民》,巫其祥著的《汉水流域的民居和民居风俗说略》,梁中效著的《汉水流域历史文化的和谐特色》,刘克勤主编的《文化襄樊》,王美英著的《明清长江中游地区的风俗与社会变迁》,周积明主编的《湖北文化史(上、下)》,王雄著的《汉水文化探源:一个河流守望者的文化手记》,徐少华著的《荆楚历史地理与考古探研》,刘玉堂、张硕著的《长江流域服饰文化》,夏日新著的《长江流域的岁时节令》,顾久幸著的《长江流域的婚俗》,姚伟钧著的《长江流域的饮食文化》,赵殿增、李明斌著的《长江上游的巴蜀文化》,刘韶军著的《楚地精魂——楚国的哲学》,曾小珊主编的《魅力汉中》,杨光才等编著的《南阳宗教文化》,赊店历史文化研究会编的《中国历史文化名镇——赊店》等,都有开一时风气之先的贡献。

二

2013年11月,习近平总书记在山东考察时指出:“中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件,必须大力弘扬中华优秀传统文化。”2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话指出:“历史和现实都证明,中华民族有着强大的文化创造力。每到重大历史关头,文化都能感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声,为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。”强调“没有中华文化繁荣昌盛,就没有中华民族伟大复兴。”正是基于这种认识,汉江师范学院立足于文化历史学、文化社会学、文化哲学和文化地理学等学科背景,着眼于历史性、时代性、全面性、典型性、学术性和普及性等学术定位,运用现代学术规范,从全流域的角度,系统地梳理了汉水流域经济社会、历史文化发展的辉煌历程,汉水文化的形成和发展的古今概貌,揭示了汉水文化的基本内涵和特征,全面地描绘了汉水流域具有典型意义、五彩纷呈的文化事象和民风民俗,形成了“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”这套独具特色的地域文化研究、流域与河流文化研究的丛书。

“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”丛书是一个涉及文化自信的建立、核心价值观的构筑和乡村振兴战略的实施等多个领域的综合性选题,是在特定时期(新时代)、特定区域(汉水流域),针对特定对象(乡村与基层),采用特定方式(乡村文化振兴)解决文化自信的建立、核心价值观的构筑和乡村振兴战略的实施问题,建设发展“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村,构筑“农业强大、农民富裕、农村美丽”的辉煌绚丽明天而提供的思考与讨论、启示与借鉴、思路与方案,以及目标任务和创造性举措。

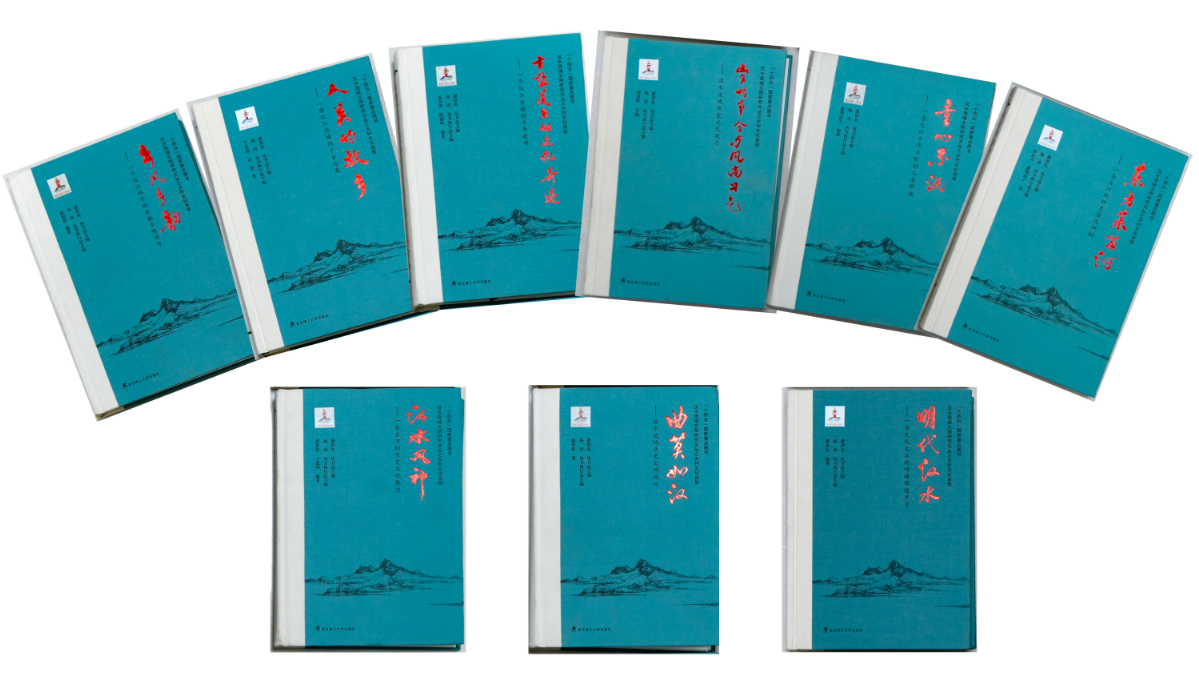

“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”丛书将研究置于史论一体、宏微结合的纵横坐标上,进行立体透视和系统把握,主要采用史论结合,即历史与逻辑相结合、理论思辨与实证分析相结合、宏观研究与微观研究相结合的方法和比较研究方法,以及美学和心理学研究方法,采取思想发展逻辑与社会文化语境相统一、理论分析与田野调查相统一、真理诉求与价值评判相统一的视角和研究方向,融原典阐述和现代阐发于一体,讲求研究方法的科学性和实效性。本丛书由9本书构成,主要包括《曲莫如汉——汉水流域历史文明巡礼》《汉水风神——一条古河的历史文化魅力》《明代汉水——一条文化大江的峥嵘辉煌岁月》《岁时节令与风尚习气——汉水流域历史文化风习》《童心不泯——一条大江千年不歇的儿童歌谣》《东方莱茵河——一条大江的钟灵造化神韵》《人类的故乡——一座汉江府城的千古沧桑》《古盐道上的文化奇迹——一个汉江古镇的千年歌唱》《乡风乡韵——一个汉江游子的古镇乡愁传奇》。该丛书以汉水流域为着眼点,通过对流域内一条大江、一群人、一个村、一个镇、一个城、一组歌谣、一种文明形态、一种文化等个案的历史阐释,揭示一方山川大地富饶壮美、历史文化博大精深、社会经济富丽繁荣背后的文明涵养力、支撑力、规范力和推动力的深远根源。

三

大略统揽上述9本书,我认为“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”丛书具有四个方面的实践与理论价值。

其一,该丛书具有较高的政治与学术理论站位,聚焦乡村振兴战略中的乡村文化振兴,聚焦汉水流域乡村文化的本色、底色、成色和特色,围绕汉水流域乡村文明的传承、保护与创新,分别从乡村文化的实践与探索、乡村文化的温馨与浪漫、乡村文化的情怀与梦想、乡村文化的创新与发展、乡村文化的奇迹与贡献等,展现汉水流域乡村文明特有的博大精深、伟大辉煌,展现汉水流域乡村文化在历史发展变革中坚实而持久的润化滋养作用、规范约束作用、支撑推动作用、激励引领作用,凸显乡村文化的价值与力量,着眼重塑乡村文化自信,凸显核心价值观,助推文化小康和乡村文化振兴战略,将习近平总书记于2013年12月30日在中共中央政治局第十二次集体学习时讲话强调“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的精神落到实处。

其二,该丛书研究主题重大而紧迫,不仅紧跟时代,贴近现实,而且直接关乎物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明五大文明建设,属当前亟需破题且强力推进的重大社会文化历史课题的主要内容。当前,正值习近平总书记系统重申长江大保护、国家推出长江和汉江生态经济带建设战略,以及“一带一路”倡议的关键时期,该丛书的出版,可以说是从文化的角度,对习近平总书记的指示和国家战略做出了最迅速、最积极、最主动、最有力的回应,体现了文化界的积极作为与勇于担当。

其三,该丛书可以丰富汉水流域社会史、地方史研究内容,拓宽研究范围,纠正前人研究的部分偏见。本项目组在全面收集官方、民间资料的基础上,全面总结和思考已有研究成果,综合考察移民开发、国家治理、文化建树之间的关系,将汉水流域社会历史文化研究引向深入,将习近平总书记于2014年10月13日在中共中央政治局第十八次集体学习时讲话强调的“对古代的成功经验,我们要本着择其善者而从之、其不善者而去之的科学态度,牢记历史经验、牢记历史教训、牢记历史警示,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有益借鉴”的精神落到实处。

其四,该丛书项目组将汉水流域的“历史流域学”推向繁荣,将参与创设新的研究范式,推进湖北省高校人文社会科学重点研究基地汉水文化研究基地建设。近年来,以流域为研究对象的“历史流域学”方兴未艾,该项目组将全面参与这种全新研究范式的创建,以汉水为例,丰富“历史流域学”的理论与方法。此外,该项目组的研究具有较为重要的学术价值和区域经济社会发展等方面的现实意义。

作为特异型的流域文化,汉水文化在自身的历史进程中处于南北文化激荡交锋的锋面,融合黄河文化和长江文化的优长,具有兼容会通的特色,独树一帜,别具一格,是得天独厚、不可代替的流域文化范型。对汉水文化的观照和审视,从某种意义上说,就是对中华文化的重心和节点的观照和审视。真正学术意义上的汉水文化研究依然任重道远。关于汉水流域文化赋存资源现代转型的研究和开发,对于中西部地区的经济、政治、文化、社会和生态建设,对于流域文化、城市文化等文化学学科建设,对于进一步振兴中华民族文化,具有重要的理论意义和现实意义;对于汉水全流域的文化资源优势转化为文化产业优势,对于推进文化强国建设和文化产业跨越式发展,对于鄂西生态文化旅游圈的开发和建设,对于南水北调中线工程水源区的文化生态保护,都具有重要的参考借鉴与促进推动作用。

“好雨知时节,当春乃发生”,“汉水流域文明研究文丛之乡村文化自信”是一套应节起舞、应运而生的地域历史文化丛书,我们诚挚地期待它能落地生根、开花结果,正如丛书主编潘世东教授的初衷设定:“首次运用文化人类学方法、现代生态学和价值理论,立足哲学和社会学的理论背景,调查走访、科学论证和理论演绎并重,力求从理论和实践方面双管齐下,实现对汉水流域传统历史文化和经济社会发展模式的全面透视,解析汉水流域千年政治经济和社会文化和谐发展的成功奥秘,以达到总结历史经验教训、传播先进思想文化和科学技术、为决策者参考的目的。”

原载:汉江师范学院学报,2024,44(05):9-12.